摘要:围绕定点医疗机构为其单位利益,集体决策并集体实施医保骗保行为的定性争议,从司法实务角度分析适用诈骗罪论处的不当及其负面影响。特别对如何理解全国人民代表大会常务委员会于2014年4月24日对《中华人民共和国刑法》三十条及第二百六十六条作出的立法解释提出意见。支持适用合同诈骗罪定罪处罚。最后扩大议题范畴,对骗取保险资金的法律适用给出建议。

关键词:定点医疗机构 医保骗保定性 《中华人民共和国刑法》第三十条及第二百六十六条的解释 实务商榷

一、前言

医疗保障制度是减轻群众就医负担、增进民生福祉、维护社会和谐稳定的重大制度安排。医疗保障事业的发展衍生层出不穷的医保骗保行为,多年来呈普发、频发局面。有关部门对此重拳出击,频频整治,保持高压态势。仅2018年至2020年,医保执法部门就欺诈骗保问题共检查定点医药机构171万家次,查处86万家次,追回医保基金348.75亿元。[1]在刑事司法领域,全国人民代表大会常务委员会专门针对骗保行为于2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议作出关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释(下文以《刑法第二百六十六条之立法解释》代之),为打击骗保提供法律依据,但也给实践带来定性方面的争议。医保骗保相关行为的主体包括定点医药机构[2]、参保人员、其他人员以及医保经办机构等相关部门的国家工作人员,牵涉的罪名包括保险诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪、贪污罪等。实务中争议主要体现为与医保经办机构签订医疗服务协议的医药机构,为其单位利益,由集体决策并集体实施骗保行为如何定罪处罚的问题,即诈骗罪和合同诈骗罪的理解和适用。本文将聚焦定点医疗机构(签订医疗服务协议的医疗机构)医保骗保行为的法律适用为议题,展开商讨。

二、定点医疗机构医保骗保案件裁判情况

本文以“定点医疗机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇”为搜索目的,提炼出关键词“定点医疗”+“骗取”+“刑事案由”组合,于中国裁判文书网官方平台检索到有效案例共69个。数据见图表一:

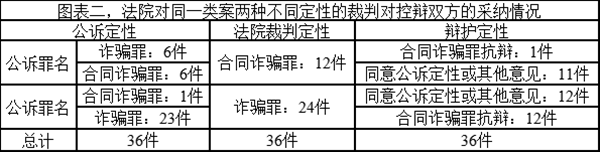

对图表一数据作进一步整理、甄别,发现对定点医疗机构医保骗保案件,检察机关以合同诈骗罪起诉共7件,法院裁判同意检察机关定性为6件,支持率86%,不同意1件,不支持率14%;检察机关以诈骗罪起诉29件,法院裁判同意检察机关定性为23件,支持率79%,不同意6件,不支持率21%。这显示各地检察机关在公诉环节对案件定性没有形成共识,不同法院裁判案件时对定性也没有统一标准,但相对而言,法检两家大多支持以诈骗罪定罪处罚。

另外,辩护律师在检察机关以诈骗罪起诉的29件案件中,提出合同诈骗罪抗辩共13件,法院裁判同意抗辩意见1件,支持率8%,不同意12件,不支持率92%。这表明辩护律师对案件定性多持合同诈骗罪。

检察机关对案件最终裁判定性具有比较明显的引导作用,无论以合同诈骗罪还是诈骗罪起诉,检察机关的起诉可以得到法院80%左右的支持。参见图表二:

三、诈骗罪主要观点及商榷

1. 诈骗罪代表性裁判理由

(1)医疗服务协议不属于平等主体之间的民事合同,而属于社会保障经办机构与医疗机构在基本医疗保险基金统筹、管理和支付过程中依法签订的行政合同。骗取医疗保险基金的行为侵害的法益并非市场经济秩序,因而不符合合同诈骗罪的构成,应当认定为诈骗罪。[3]

(2)定点医疗机构骗保行为可直接依《刑法第二百六十六条之立法解释》以诈骗罪论处。[4]

(3)当适用《刑法第二百六十六条之立法解释》以诈骗罪评价定点医疗机构骗保行为,如果因为诈骗罪没有规定单位犯罪从而无法对定点医疗机构及相关责任人员定罪时,可以依2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过的《关于<中华人民共和国刑法>第三十条的解释》(下文以《刑法第三十条之立法解释》代之)关于“公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为,刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的,对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任”的规定,对单位诈骗的相关责任人员以诈骗罪论处。[5]

2. 与诈骗罪定性商榷

(1)医疗服务协议具有双重属性,既有经济合同法的特征,又有行政法的特征。其一,无论以行政合同,抑或行政协议进行定义,医疗服务协议都离不开“合同”、“协议”这一民商经济领域法律术语的本质框定。其二,《人力资源社会保障部关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》明确医疗服务协议应当遵循自愿申请、协商签约等程序达成,并探索动态管理经办机构和医药机构双方的基本权益和义务,对违反服务协议约定的,应当按照协议追究违约方责任。这些关于申请、协商、权益义务和违约的规定表明医疗服务协议具有平等协商、经济效益等经济合同特征。其三,《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第一条关于协商订立的规定,第十四条关于基于胁迫、欺诈、重大误解、显失公平等可撤销情形规定以及第十九条关于继续履行、违约金等规定,同样体现出行政协议具有平等协商、经济效益等经济合同特征。只承认医疗服务协议的行政特征不承认其经济特征,只确认危害医保行政管理秩序不确认也同时危害医疗服务市场经济秩序是有失偏颇的。

(2)以《刑法第二百六十六条之立法解释》对定点医疗机构医保骗保行为按诈骗罪论处,存在两处问题。

其一,在犯罪对象上,《刑法第二百六十六条之立法解释》针对的是“社会保险金或者其他社会保障待遇”,但定点医疗机构医保骗保针对的对象是“社会保险基金支出”。《社会保险法》第八十七条规定,社会保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的,由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款;属于社会保险服务机构的,解除服务协议;直接负责的主管人员和其他直接责任人员有执业资格的,依法吊销其执业资格。《社会保险法》第八十八条规定,以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的,由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。这两条规定分别对以定点医药机构为主的社会保险服务机构(单位)和参保人(个人)以欺诈、伪造证明材料或者其他手段所骗取社会保险资金的属性作了区分,一为支出,一为待遇。《社会保险法》第四条第二款规定,个人依法享受社会保险待遇,有权监督本单位为其缴费情况。《社会保险基金会计制度》规定会计科目“支出类”共设10个细类,除了社会保险待遇支出、大病保险支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防费用支出、稳定岗位补贴支出、技能提升补贴支出等六类支出和待遇、补贴可能存在实质关联外,转移支出、上解上级支出、补助下级支出、其他支出等四类支出与待遇、补贴不但在实质上无关联,在形式上更无丁点关联。可见,《社会保险法》第八十七条的“支出”和《刑法第二百六十六条之立法解释》的“社会保险金或者其他社会保障待遇”在概念的字面上完全不同,在实质含义上也不尽相同。相类似的规定同样见于医保领域其他法规、规章。[6]可见,用《刑法第二百六十六条之立法解释》适用于骗取社会保险保障待遇没有问题,但适用骗取社会保险基金支出则有悖罪刑法定原则。

其二,在行为主体上,《刑法第二百六十六条之立法解释》并未明确包括单位,其适用的主体应当是以参保人为主的个人。首先,《刑法》第三十条规定公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。《刑法》第二百六十六条及相关条款都没有规定对单位诈骗犯罪可以处罚,则《刑法第二百六十六条之立法解释》未明确行为主体包括单位,与《刑法》第三十条并不冲突。其次,在《刑法第二百六十六条之立法解释》前后,参保人骗保行为在定性上存在保险诈骗罪和诈骗罪的法条竞合争议,依特别规定优于普通规定的处理原则,应以保险诈骗罪论处。[7]但保险诈骗罪立案标准金额偏高、法定刑上限偏低的刑罚设定无法满足打击医保骗保的需要,《刑法第二百六十六条之立法解释》随应时而生。《刑法第二百六十六条之立法解释》的目的就是加大对参保人骗保的刑事处罚力度,不但在立案方面可以将更多的骗保数额较大的参保人纳入刑事追责范畴,而且在法定刑最高刑方面吓阻骗保犯罪,提高威慑。

以上关于犯罪对象、行为主体方面的问题正是《刑法第二百六十六条之立法解释》指出的“复杂情况”,[8]要具体分析情况,准确适用法律,裁判案件。

(3)认为《刑法第三十条之立法解释》可对定点医疗机构医保骗保行为以诈骗罪论处,违反罪刑法定原则。全国人大法工委在《刑法第三十条之立法解释》提交讨论前对解释草案作说明,指出刑法主要针对一些涉及经济领域的犯罪规定了单位犯罪。对于一些侵犯人身财产权利的犯罪,如普通的诈骗、盗窃、抢劫、伤害、杀人等,刑法分则没有规定单位犯罪。这里的考虑是对这些犯罪不认为是单位犯罪,不由单位承担刑事责任,但对组织、策划、直接实施这些法律明文规定为犯罪行为的人,应当按自然人犯罪依法追究刑事责任。[9]

可见《刑法第三十条之立法解释》并不是专门针对定点医疗机构医保骗保行为,而是针对那些发生在非经济领域的侵犯人身财产权利的,如普通的诈骗、盗窃、抢劫、伤害、杀人等而又没有规定单位犯罪的行为而作出的立法解释。如上分析,医疗服务协议具有部分经济合同法特征,定点医疗机构医保骗保行为在经济领域的犯罪已有单位犯罪(合同诈骗罪)予以规定,不属于《刑法第三十条之立法解释》需要规制的“刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的”行为。有合同诈骗罪规定在先,对定点医疗机构医保骗保行为就不能机械司法,冒然套用《刑法第三十条之立法解释》。

3. 扩张解释诈骗罪适用的负面影响

学术界一直不乏“对现有诈骗罪的基础理论进行深入挖掘并与时俱进地对诈骗罪进行扩张性解释”这种意见,[10]而且得到两高的回应和支持。2021年10月底,两高分别发布医保骗保典型案例支持以诈骗罪对定点医疗机构医保骗保入罪。2022年3月3日,两高发布《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定“指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品,进而非法收购、销售,符合刑法第二百六十六条规定的,以诈骗罪定罪处罚。”[11]这些意见、典型案例和司法解释对医疗服务协议性质、医保资金的性质、《刑法第二百六十六条之立法解释》理解等问题展开论述,作出评价,是对诈骗罪的构成要件作扩张性解释。这种扩张性解释其法律渊源都来自于对《刑法第二百六十六条之立法解释》和《刑法第三十条之立法解释》的不当理解和适用,并进一步发展出主张将单位组织体直接责任人员的犯罪认定及刑事责任承担与单位组织体犯罪完全脱钩,直接依据已有刑法分则的规定对单位组织体直接责任人员追究刑责的“单位责任与单位成员责任分离论”。[12]

有观点指出,《刑法第二百六十六条之立法解释》和《刑法第三十条之立法解释》有悖单位犯罪本质、存在追责不公,罪责刑不当等问题。[13]本文试从单位行为责任人本身、单位、监管部门三个层次,分析《刑法第二百六十六条之立法解释》和《刑法第三十条之立法解释》扩张解释,适用诈骗罪对它们的负面影响。

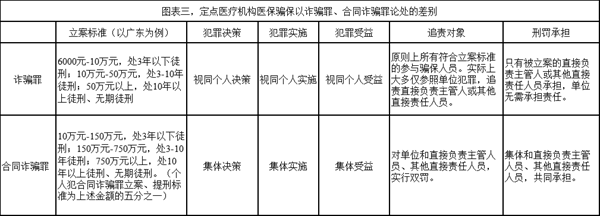

(1)对单位行为责任人本身而言 。其一,在犯罪构成方面,诈骗罪相对合同诈骗罪,在立案标准和刑罚档次方面,降低了入罪和提刑的门槛,这无疑是加大了刑罚介入的力度,将很多本来不符合犯罪构成要件的行为纳入刑事范畴。其二,在责任方面,按诈骗罪论处后,原来集体决策、实施和受益的单位的集体责任将会转变为个人责任进行评价,不当地加大了行为人的责任。在追责对象方面,由单位和责任人员同时处罚转为只罚相关责任人员,放过单位责任主体是第一重的不公。在实务中,对此类共同犯罪不但难以析清单位中每一个参与作案骗保人员各自涉案金额是否达到立案标准,而且单位实施骗保也基本是分工协作,无法用个人涉案金额确定追责对象,大多只能依单位骗保的总金额为立案依据,选取部分直接负责主管人员和其他直接责任人员为立案追责对象。如果以诈骗罪共同犯罪看,这无疑放纵了大部分需要追责的共犯,是为追责对象的第二重不公。其三,在刑罚承担方面,按诈骗罪论处的行为人不但在刑罚种类方面可能需要承担下双罚下的所有刑罚种类和措施,而且在具体的刑罚量范畴,可能会额外增加承担本应由单位承担的那一部分刑罚量,譬如由单位承担的那部分罚金可能会转由行为人额外承担。参考图表三:

(2)对单位而言。其一,《刑法》第二百三十一条规定单位犯合同诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。依《刑法》第二百六十六条以诈骗罪只罚个人,则无法从经济上对单位科处一定量罚金的刑罚,以削弱其继续实施犯罪的能力,防止重新犯罪,使特殊预防犯罪功能不能奏效。其二,在单位违法犯罪矫正方面。自2020年3月,最高检启动涉案违法犯罪依法不捕、不诉、不判处实刑的企业合规监管第一期试点工作以来,刑事合规实务蓬勃发展,方兴未艾。依《刑法》第二百六十六条以诈骗罪论处后,因为没有将单位列为刑事追责对象,就无法因之及时启动刑事合规程序,将单位纳入刑事合规实务,加以整治,使其丧失一条特殊预防犯罪的重要途径。

(3)对监管部门而言。基于立案标准大幅降低和单位经营动辄成千上万甚至百万千万的大额流量金额这两个原因,定点医疗机构单位涉罪案件数量必定暴增。案件激增的同时,诈骗罪执法无法对单位犯罪的罪责刑作出科学回应。从严执法则可能将所有涉案单位及其责任人员一网打尽,有过度干预,刑罚苛刻之嫌;若区分轻重,选择性立案追责又有放纵犯罪的渎职嫌疑,可能触及《刑法》四百零二条规定,招致渎职调查、立案甚至移送追究刑事责任。[14]

依上,本文认为援引《刑法第二百六十六条之立法解释》和《刑法第三十条之立法解释》以诈骗罪对定点医疗机构医保骗保行为定罪处罚系适用法律不当,不但违背罪刑法定原则,也引起罪责刑不相适的问题,应该纠正。

四、合同诈骗罪实务评析及建议

1. 合同诈骗罪的代表性裁判理由

(2020)粤5281刑初13号认为“普宁复大医院作为医保定点医疗机构,以非法占有为目的,在履行医疗服务协议的过程中,采用虚假的手段,骗取医疗保险金及医疗补偿金,被告人江岚、王炎忠作为直接责任人,骗取数额较大,其行为侵犯合同管理制度和公私财物的所有权,已构成合同诈骗罪,均应依法惩处。公诉机关指控江岚、王炎忠所犯罪名成立。”这种观点基本一致认为,定点医疗机构为其单位利益,由集体决策并负责实施骗保的行为属于单位犯罪,应依照《刑法》第二百二十四条规定,以合同诈骗罪论处。[15]合同诈骗罪意见在学术上一直不绝如缕,在实务中也作为一种分歧,如图表二所示般和诈骗罪一同出现在司法裁判中。

本文认为,相对于诈骗罪对单位犯罪体系的冲击,以合同诈骗罪规制定点医疗机构医保骗保行为无疑更适当,既符合单位犯罪的本质,也没有混淆单位和个人区别,破坏罪责刑设定的阶梯。《刑法第二百六十六条之立法解释》针对个人医保骗保解决了保险诈骗罪和诈骗罪的法条竞合问题,《刑法第三十条之立法解释》解决对一些侵犯人身财产权利的犯罪如普通的诈骗(不包括有特别规定的合同诈骗、信用卡诈骗、贷款诈骗等)、盗窃、抢劫、伤害、杀人等,但刑法分则没有规定单位犯罪的行为如何追责的问题。对定点医疗机构医保骗保如何定罪处罚,可按已有的合同诈骗罪特别规定处理,无需援引上述立法解释。

2. 骗取保险资金定性的实务建议

扩大讨论,将议题范畴由“定点医疗机构医保骗保”扩大至“骗取保险资金”,给出实务定性建议。这“骗取保险资金”的行为主体包括单位和个人,保险资金包括商业保险资金和包括但不限于“养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇”在内的非商业保险资金。见图表四:

上述图表四定性的说明:

(1)首先从犯罪构成要件的客体或侵害法益进行第一次区分,区分为商业保险资金和非商业性的社会保险保障资金,解决两者法条竞合即诈骗罪和保险诈骗罪竞合的问题。

(2)其次在骗取非商业性的社会保险保障资金行为中,按个人犯罪和单位犯罪进行区分。个人犯罪通常案发频次高、金额小,需要直接以诈骗罪之较低立案标准,严加打击,这是《刑法第二百六十六条之立法解释》的立法目的。但对涉案往往比较大的,动辄几十、几百万甚至上千万的单位犯罪(包括但不限于医药机构等单位),宜罪刑法定,依特别规定优先的原则解决法条竞合问题,以合同诈骗罪(单位犯罪)论处,避免罪责刑不适问题。

(3)再对个人行为骗保的主体以是否具有国家工作人员身份为标准进行区分,具有“国家工作人员”身份的人参与作案的(包括与非国家工作人员勾结作案的),均依贪污罪论处。

(4)基于行政协议合同具有经济法和行政法的双重特征,如果上述国家工作人员既是单位犯罪中的直接主管人员和其他直接责任人员,又是承担一定行政审核、组织管理职责的人譬如定点医药机构里的院长、店长、总经理等人,为集体利益,集体决策后,指使、授意本单位工作人员骗取保险资金的,构成贪污罪和合同诈骗(单位犯罪)的想象竞合。

其定性可以参考《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第三条“公司、企业或者其他单位中,不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结,分别利用各自的职务便利,共同将本单位财物非法占为己有的,按照主犯的犯罪性质定罪。”之规定,以其作案起主要作用的的身份和职权,确定罪名。

结语

“法律必须稳定,但又不能静止不变。[16]虽然合同诈骗罪对打击医保骗保犯罪存在不足,但其符合罪刑法定要求,尚可一用。扩大诈骗罪适用虽然满足需要,但冲击了单位犯罪的整个罪责刑架构,是对那种“连续、一往无前的发展整体”之法律安定的破坏[17]。在这个意义上,本文认为那种修改法律,增设社会保险诈骗罪的建议[18]是合适的办法。

注释:

[1]据公安部和国家医疗保障局联合举办的打击欺诈骗保专项整治行动新闻发布会。人民网,2021年10月9日北京电

[2]《医疗保障基金使用监督管理条例》将医疗机构、药品经营单位统称医药机构。

[3]最高人民检察院依法追诉诈骗犯罪典型案例之杨某某、黎某等3人诈骗医保基金案(2021年10月26日)。

[4]参见(2020)湘04刑终458号刑事判决书。

[5]参见(2019)苏0803刑初184号刑事判决书。

[6]《实施《中华人民共和国社会保险法》若干规定》第二十五条、《社会保险基金行政监督办法》第三十一条同样规定社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取的是社会保险基金支出。《社会保险基金行政监督办法》第三十二条规定以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的主体,除了个人外,增加了用人单位。只有《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十条、第四十一条把定点医药机构和个人骗取的医保资金统一定义为医疗保障基金支出,不再提保险待遇。

[7]如(2015)嘉刑初字第65号查明,被告人杨某甲于2014年4月16日在嘉陵区安平镇xx村修村道公路时被倒下来的树枝砸伤致脚骨折,后送至嘉陵区xx医院住院治疗。在嘉陵区xx医院住院期间,杨某甲通过开具假证明的方式骗取“新农合”医疗保险费用12341.2元。认为被告人杨某甲对发生的保险事故编造虚假的原因,骗取“新农合”医疗保险金12341.2元,其行为已构成保险诈骗罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金人民币一万元。

[8]2014年4月24日下午,全国人大常委会法工委刑法室有关负责同志回答了关于刑法第二百六十六条解释的有关问题,指出“具体怎样依法追究刑事责任,要依照刑法和司法解释有关定罪量刑的具体标准来适用。实践中由于骗取社保的情况很复杂,至于各种情况如何适用法律,这还是一个具体的适用问题”

[9]2014年4月21日,在十二届全国人大常委会第八次会议上,受委员长会议委托,全国人大常委会法工委副主任郎胜向大会作了关于刑法、刑事诉讼法有关规定的解释草案的说明。

[10]引自《略论对骗取社会福利行为的刑法规制》2013年4月15日华东政法大学 何姣 硕士学位论文。参见《入刑细说》黎宏 杨宁发表于《中国社会保障》2014年第七期、《骗取医疗保险基金犯罪疑难问题研究》2020年6月11日华南理工大学 郑茜文 硕士学位论文、《社会基本医疗保险领域诈骗罪认定研究》2021年5月25日山东财经大学 孙晓军 硕士学位论文。

[11]利用医保卡在定点药店购买药品所支付的资金,大多属于参保人个人缴纳的资金,以此认定存在医保资金的损失,值得商榷。

[12]《单位犯罪规制:由“统一”转向“分离”》王志远发表于《新华月报》2018年17期。

[13]《对<刑法>第三十条立法解释的反思》认为,单位实施纯正自然人犯罪即可直接追究组织、策划、实施该危害社会行为的自然人,这就使单位实施的纯正自然人犯罪在形式表现为自然人犯罪而不是单位犯罪,这有悖于单位犯罪的本质;其次,从经济型犯罪来看,单位实施的牟利犯罪涉案金额一般都比较大,在法律认定上即为“数额巨大”,具体就单位实施纯正自然人犯罪来看,适用该《解释》追究单位中自然人的刑事责任时,只能适用自然人犯罪的量刑标准,这就可能会导致对自然人量刑畸重进而违背罪责刑相适应原则。作者刘瑛琦,2015年5月23日吉林大学 硕士学位论文。

[14]国家医保局披露,2021年1至8月份,全国打击欺诈骗保专项整治行动共查处涉及“三假”类型案件2637起,共暂停医保服务协议78家、解除医保服务协议45家、移交司法机关438家(人),移交纪检监察机关26家(人)。(见自新闻报道“三年追回医保基金348.75亿元 欺诈骗保案频发局面初步遏制”,人民网北京2021年10月9日电,记者崔元苑,//health.people.com.cn/n1/2021/1009/c14739-32247908.html)上述数据显示,移交司法机关的案件仅占全部“三假”类型案件的17%,而诈骗罪的立案标准可以低至3000元,可能存在部分已经符合诈骗罪立案标准但又没有移交司法机关的案件。根据最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定,徇私舞弊不移交刑事案件罪,只要符合包括但不限于不移交刑事案件涉及3人次以上的、对依法可能判处3年以上有期徒刑不移交的等条件,都应当移交司法机关追究刑事责任。

[15]参见《私营医院骗取医疗保险基金行为性质研究》 2018年12月5日 华侨大学 陈智明 硕士学位论文;《定点医疗机构骗取医保资金构成合同诈骗罪》作者刘继雁 发表于《人民司法》2011年第10期;

《论医院骗取医疗保险基金学位的定性》2015年3月17日西南政法大学,陈雨 硕士学位论文。

[16]参见《法律史解释》罗斯科·庞德 著,邓正来译,中国法制出版社 2002;2.

[17]参见《法律的成长 法律科学的悖论》本杰明·N·卡多佐.【M].董炯等译.中国法制出版社,2002:12.

[18]参见《社会医疗保险欺诈法律责任研究》2013年5月,西南大学 李帆 硕士学位论文;《医保诈骗行为定性处罚问题研究》罗长斌发表于 湖北警官学院学报2018 年9月第 5 期 总第 188 期 。

作者简介

潘 敏

北京德和衡(深圳)律师事务所执业律师

潘敏律师具有从执业律师到检察官,又由检察官回归执业律师的法律职业经历。曾供职于某地检察机关从事公诉工作超十年,法律工作实践丰富。从检期间,共主办各类刑事公诉案件超 1000件,熟稔于刑事案件的侦、捕、诉及诉讼监督等环节的案件办理,期间多次获上级嘉奖、立功并取得公诉业务竞赛奖项。律师执业期间,所承办刑辩业务包括职务侵占罪不呈捕、故意伤害罪撤销案件、合同诈骗罪不捕、重大责任事故罪不诉、绑架重罪裁判改变定性为非法拘禁轻罪等。

电话:13823319866

邮箱:panmin@shibocinema.com